La France est régulièrement pointée du doigt pour ses mauvais chiffres concernant les accidents du travail, et notamment les accidents du travail mortels. En 2021, 640 000 accidents du travail sont survenus dans notre pays, dont 35 000 ont entraîné une incapacité permanente, et l’on a dénombré pas moins de 700 morts, sans compter les accidents de trajet ni les maladies professionnelles qui portent ce total à plus d’un millier de cas. « Nous n’arrivons pas à faire baisser le nombre de morts au travail sous la barre des 700 par an », déplore d’ailleurs Olivier Dussopt.

D’aucuns en tirent argument pour demander le rétablissement du CHSCT, l’instance représentative du personnel dédiée, jusqu’à la création du comité social et économique, à l’examen des conditions de travail et des sujets de santé au travail dans les entreprises. Mais un tel lien de causalité est réfuté par le ministre du travail : « Il n’y a pas de hausse du nombre des accidents du travail du fait des ordonnances de 2017 ».

D’autres appellent le gouvernement à donner davantage de moyens aux services de l’inspection du travail et à prendre des mesures plus fermes. S’agissant des effets du réchauffement climatique, par exemple, plusieurs syndicats et groupes politiques demandent une législation protégeant davantage les travailleurs, comme l’inscription de températures maximales dans le code du travail. D’autres encore enfin voient dans la persistance d’un haut niveau d’accidents du travail le signe d’un manque de culture de la prévention du risque en France.

« Beaucoup d’accidents mortels auraient pu être évités »

C’est sans doute cette dernière voie que le gouvernement entend exploiter en lançant une campagne de communication. Accompagné de Charlotte Parmentier-Lecocq, la nouvelle présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Olivier Dussopt en a présenté les grandes lignes, lundi matin, après avoir fait quelques pas aux abords d’un « chantier d’étanchéité » du site Duquesne des ministères sociaux, dans le 7ème arrondissement parisien. Un chantier modeste (une dizaine d’ouvriers mobilisés), mais propre et modèle, où le procès-verbal de réception d’un échafaudage était affiché en bonne et due forme.

« En France, en 2023, il ne m’est pas supportable qu’on puisse encore mourir au travail par négligence ou par défaut de prévention ou pire par une exposition inacceptable aux risques », a insisté le ministre. Ce dernier ne peut que constater, en se tenant informé « en temps réel » des accidents du travail mortels, de leur nature et de leur contexte, que « beaucoup de ces accidents auraient pu être évités ».

Grande chaleur : l’inspection du travail pourra arrêter un chantier

Après avoir souligné que l’employeur devait désormais informer l’inspection du travail dans les douze heures suivant le décès d’un travailleur sur un site professionnel, Olivier Dussopt a répété son refus d’inscrire dans le code du travail une température maximale pour les travailleurs. À ses yeux, cette mesure uniforme ne serait pas adaptée à la diversité des situations professionnelles comme à la variété des équipements de protection nécessaires.

En revanche, le ministre a annoncé avoir demandé aux services de la Direction générale du travail de plancher sur une mesure, réglementaire ou législative, visant à permettre à un inspecteur du travail de prononcer un arrêt de chantier, et non plus seulement une mise en demeure, lorsqu’un employeur ne respecte pas les principes de prévention les consignes de vigilance émises lors d’un épisode de grande chaleur. Une telle mesure pourrait être prise dans les prochains mois.

Chaque jour, deux personnes meurent au travail

Chaque jour, deux personnes meurent au travail

C’est donc une campagne conçue pour « frapper les esprits », selon le ministre du travail, qui sera diffusée dans la presse écrite, nationale et régionale, et audiovisuelle, dans le cadre du quatrième plan de santé au travail (2021-2025). « Chaque jour, deux personnes meurent au travail et plus de 100 sont blessés gravement« , dit un des clips de campagne (cf. ci-après), qui met en scène des collègues et des proches d’un salarié accidenté. Quand un spot radio dégaine : « Aujourd’hui, au travail, tout a basculé en une seconde. Antoine n’a rien vu. Mais, il a tout entendu. D’abord, un cri strident. Puis des bruits de pas précipités. Et soudain, le silence, après l’arrêt des machines. Son collègue avait 38 ans« .

Un kit de communication, comprenant affiches, dépliants et messages à relayer sur les réseaux sociaux, sera également distribué « aux acteurs institutionnels, aux organisations patronales, aux organisations syndicales et à l’ensemble des organismes qui agissent en faveur de la prévention des accidents du travail », y compris dans les centres de formation d’apprentis (CFA) et dans les lycées professionnels, car les accidents touchent souvent des salariés ayant une faible ancienneté.

Cette campagne, qui fait l’objet d’une page ressources sur le site du ministère, sera déclinée dans dix langues étrangères, afin de toucher les travailleurs particulièrement exposés aux accidents, comme les travailleurs agricoles, les travailleurs intérimaires et les travailleurs détachés.

| ► Lire aussi :

En Europe, la règlementation des températures élevées en cas de travail à l’extérieur se fait rare |

|---|

L’objectif de cette campagne grand public n’est pas chiffré, et le ministre refuse de s’engager sur une réduction du nombre d’accidents mortels qui découlerait de cette sensibilisation. En revanche, Olivier Dussopt en attend « une prise de conscience ».

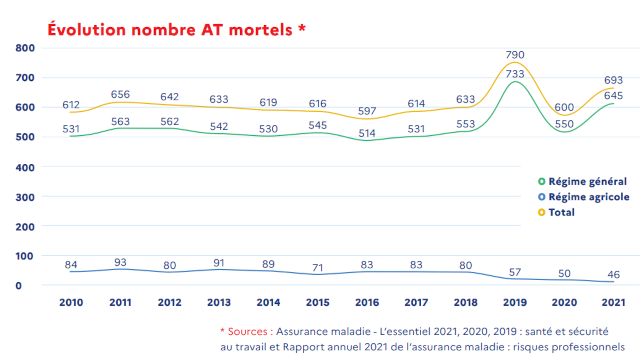

À propos des chiffres, d’ailleurs, Olivier Dussopt plaide pour une harmonisation des données européennes sur les accidents du travail (1). « Nous sommes comparés à nos voisins alors que la façon dont nos statistiques sont construites n’est pas la même. Par exemple, depuis 2019, et cela explique le rebond de la courbe des accidents mortels, la Cour de cassation, par deux arrêts successifs, a décidé que les décès par malaise sur le lieu de travail doivent être comptés comme des accidents du travail, avant même que soit caractérisé un lien entre les conditions de travail et la survenance du malaise. Il en va autrement en Europe.

En Allemagne, les décès par malaise sur un lieu professionnel ne sont inscrits dans les statistiques du travail que lorsque le lien a été fait entre les conditions de travail et le malaise », a rappelé le ministre du travail. Même chose pour les décès faisant suite à une blessure au travail, classés immédiatement comme accidents de travail mortels en France, en Grèce ou en Belgique alors qu’en Allemagne, souligne Olivier Dussopt, « un décès intervenant 30 jours après une blessure n’est pas comptabilisé comme un accident de travail mortel ».

(1) En 2019, le taux d’accidents du travail graves et mortels en France était de 4,81 pour 100 000 employés, contre une moyenne européenne de 2,17. Depuis 2010, comme on le voit sur la courbe ci-dessous, le nombre d’accidents mortels en France reste au-dessus de 600 cas par an.